CARAVAGGIO

L’Italia ha un patrimonio artistico di assoluto valore mondiale, accumulatosi nel corso di quasi tremila anni di storia nei quali la nostra troppo allungata penisola è stata quasi sempre crocevia delle più importanti civiltà mediterranee. Etruschi, greci, fenici, italici, romani, celti, germani, arabi, normanni, spagnoli hanno via via plasmato le nostre terre, incrociandosi, collaborando, talvolta combattendosi ferocemente . In una penisola che è anche geograficamente un ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente la storia dell’Italia è stata una rete quasi corporea di mediazioni che ha avuto ed ha ancora una straordinaria ambivalenza: da un lato l’invadenza e l’arroganza dei conquistatori con la loro fame di bottino e di saccheggio, dall’altro una vocazione geopolitica italiana all’apertura, qualcosa che precede e spiega l’impero romano e la Chiesa cristiana, che impone un ecumenismo, che evoca un desiderio “cattolico”, una spinta a contenere dentro di sé il mondo, un’idea universalistica di civitas, espressa in architettura dalle bellissime braccia del colonnato di Bernini a S. Pietro.

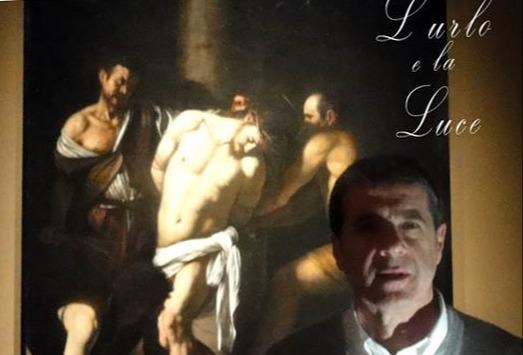

Anche Bagnoli, nel suo piccolo, riproduce questa storia: il nostro paese, come altri in Irpinia, è un palinsesto stratificato di civiltà, dagli albori romani e longobardi, dalle costruzioni aragonesi fino all’arte sacra dal 1400 al 1700. E’ nostro dovere conoscere sempre meglio questo patrimonio, conservarlo e valorizzarlo. Voglio dare un contributo a questo sforzo provando a leggere e a interpretare un’opera pittorica: ho scelto un quadro del Caravaggio, un esempio tra i tantissimi che si possono proporre, perché è per me molto bello ed è conservato a Napoli, nel museo di Capodimonte; di non difficile fruizione, perciò per tutti noi. E’ la Flagellazione di Cristo. Il Bellori in un suo libro del 1672 la ricorda dipinta nel 1607, a Napoli, per l’altare di una cappella in S. Domenico Maggiore. Il quadro misura cm 286 x 213 e fu pagato 250 ducati.

Suggerisco un criterio di lettura distinto in cinque livelli.

Una descrizione accurata. Al centro della composizione c’è la figura di Gesù, legato a una colonna. Il corpo di Cristo è bellissimo, tornito classicamente dalla luce, anatomicamente perfetto, in torsione; il corpo muscoloso contrasta col volto rassegnato e dolente, malinconico. La barba è stesa, come a velatura, su pennellate grasse e vigorose; le spine della corona sono dipinte, non rappresentate; le gocce di sangue sono colore puro. Gesù è circondato da tre aguzzini, che sembrano scaricatori del porto. Il manigoldo di destra, dal corpo possente, illuminato parzialmente dalla luce intensissima che si propaga dal corpo di Gesù, fa perno sulla gamba destra -saldamente appoggiata a terra- mentre con la gamba sinistra sferra un calcio su un polpaccio di Cristo e col braccio sinistro sta legando le mani del prigioniero dietro la schiena; il volto è intento all’operazione, lo sguardo è concentrato, la luce brilla sulla sua testa calva. L’aguzzino di sinistra, dal corpo più smilzo e dall’espressione biecamente torva, con la bocca aperta che sembra stia prorompendo in un grido d’insulto, impugna nella mano destra il flagello mentre con la sinistra stringe e tira i capelli di Gesù, la cui testa (contrariamente al racconto evangelico) è già incoronata di spine; la parte inferiore del corpo di questo sgherro affonda nel buio. Nel buio si profila anche la figura del terzo torturatore, piegato, che sta radunando da terra le verghe probabilmente per usare un’altra frusta; incongruamente la testa riccioluta si intravede appena mentre è in piena luce il braccio sinistro nella sua interezza e nella penombra parte della coscia sinistra, la gamba e la mano destra. Il torso illuminato di Cristo sembra fluttuare in un movimento danzante di memoria manierista, in totale contrasto coi movimenti bloccati nello sforzo dei torturatori. L’immagine coglie l’attimo che precede il culmine del dramma, quando il corpo di Cristo cede spossato alla forza bruta dei due carnefici che lo stanno legando. Dominano il vuoto e la penombra. I panneggi, realizzati con pennellate lunghe e sintetiche, sembrano ispirati da esempi della scultura classica romana.

Qui Caravaggio continua il suo percorso di approfondimento nella rappresentazione del pathos. Gli aguzzini si accaniscono violentemente nei confronti del corpo inerme di Cristo. Infatti, Cristo ha un incarnato molto chiaro che si contrappone a quello dei suoi torturatori. Scrive Guttuso: “un bagliore di carne umana, il bianco dell’Agnello di Dio che -a contrasto con le masse muscolose dei lazzari- genera un impressionante scatto di verità”. La luce investe e modella il corpo di Gesù, svelandone la perfezione e l’eroica purezza, in contrasto con la sozza e macilenta anatomia dei torturatori. Il pittore propone in Cristo una fisicità atletica che però è mortificata dall’atteggiamento di umiltà del capo reclino e delle gambe leggermente piegate, a indicare l’atteggiamento psicologico e spirituale di volontaria sottomissione alla Passione. Gesù è immerso nell’atmosfera buia, interrotta solo dall’intenso bagliore della luce riverberata sulla sua figura. L’immagine torturata sembra così emergere dalla cortina di buio, suggestiva come un’apparizione, favorendo la concentrazione e la commozione del fedele inginocchiato e in preghiera. La composizione è serrata geometricamente: la calcolata rispondenza delle figure esprime calma pur nella tragedia della fustigazione. Il dolore non esplode violentemente, non è gridato; è dominato, è contenuto, e perciò è tanto più intenso, sentito e comunicato allo spettatore. La salda impostazione compositiva esemplificata sulle diagonali dei flagellatori e l’interpretazione del fatto in un’atmosfera di quieta immobilità dimostrano che l’essenza del tema è proprio nell’espressione di intima accettazione della sofferenza da parte di Gesù.

Il simbolismo religioso. Il secondo livello della lettura è quello che si può definire dell’allegoria religiosa, trattandosi di arte sacra. In queste rappresentazioni mai il significato della figurazione è solo naturalistico: l’immagine sottende sempre un senso più nascosto, di valore morale o sacrale. Il dipinto veniva commissionato da un Ordine religioso, da una chiesa, da una famiglia, da un privato ma tra il committente e il pittore come mediatore c’era sempre un teologo, un frate, un prete, che si incaricava di spiegare all’autore il significato autentico che si voleva rendere attraverso il messaggio artistico. Questa Flagellazione fu commissionata al Caravaggio da Tommaso de’ Franchis, un alto magistrato, la cui famiglia era titolare di una cappella in S. Domenico Maggiore.

Un’analisi radiografica ha dimostrato che la scena fu modificata durante l’esecuzione: in un primo momento il committente aveva voluto che nel quadro fosse inserito il suo ritratto: un volto perfettamente rifinito e ben individualizzato -con gli occhi spalancati e pieni di lacrime- che guardava in su verso il viso insanguinato di Gesù, volto che fu cancellato e che ora è coperto dalla spalla dell’aguzzino a destra. Non sappiamo il motivo del cambiamento ma Caravaggio -correggendo il dipinto- opera una geniale inversione di linguaggio e di significato: al posto del de’ Franchis, pio fedele che contempla Cristo, inserisce infatti, all’opposto, proprio la figura di un manigoldo che lega Gesù alla colonna, mentre gli sferra un calcio, facendolo piegare sulle gambe. La contrapposizione non si limita alla sostituzione del fedele devoto con lo sgherro malvagio ma è rafforzata dal loro diverso sguardo: l’aguzzino, che va a sovrapporsi alla figura del pietoso committente con gli occhi sbarrati, ha infatti sul viso un’ombra che occupa per intero una delle sue orbite oculari, tanto da renderla letteralmente cieca. Al fedele che vedeva con pietà il volto di Gesù è ora contrapposto colui che non ha luce negli occhi e quindi non riesce a vedere la verità che ha di fronte, in una sorta di parafrasi continuata del dialogo tra Gesù e Pilato. Si capisce perciò che la rappresentazione di Cristo flagellato è qualcosa di più della semplice figurazione del racconto evangelico, vuole sottolineare con forza la presenza del male tra gli uomini, servendosi del medium artistico più appropriato per penetrare il mondo dei fedeli spettatori. Del resto, analoga ispirazione sembra avere Mel Gibson quando nel suo film “La passione di Cristo” volutamente dedica all’episodio della fustigazione più di venti minuti, con una violenta sottolineatura dei tormenti, del sangue, della crudeltà dei torturatori.

Tra l’altro, il volto dell’ uomo violento, capace di qualunque disumana efferatezza, è un tema già caro alla pittura del ‘400-‘500, tanto che lo ritroviamo indagato da artisti quali Bosch Tiziano Durer e Lotto, ma qui il tragico sconfina nel brutale e si fa rielaborazione dell’antichissimo tema delle sacre rappresentazioni sulla Passione di Cristo. Nel medioevo gradualmente la rappresentazione della Passione aveva assunto caratteri più sanguinosi, tanto che i crocifissi , anticamente vestiti come dei re e con gli occhi aperti, si erano mutati nel tipo del Christus patiens, spogliato flagellato sanguinante e coronato di spine, col capo reclinato sulla spalla. Caravaggio sviluppa e perfeziona l’opera pittorica come mezzo di meditazione sulla Passione di Gesù (vedi anche il legame tra questa opera e la bellissima sua Deposizione, ora nei Musei Vaticani), mediante anche la costruzione di un’innovativa tipologia del manigoldo, che avrà grande fortuna nei suoi seguaci napoletani. Egli vuole rafforzare il carattere drammatico della sacra rappresentazione, quasi una messa in scena teatrale per i fedeli che si fossero fermati in preghiera di fronte al quadro. La luce simboleggia la potenza divina, come in altre sue opere importantissime, come se il soprannaturale si potesse rivelare agli occhi umani soltanto come fenomeno naturale. Il contrasto, non solo tra luce e ombra, ma anche tra il volto sereno di Cristo e l’espressione orrida e beffarda degli aguzzini, rivela l’opposizione simbolica tra peccato e redenzione. La rassegnazione dolorosa dipinta nel volto di Gesù testimonia la sua accettazione del disegno divino e la consapevolezza dell’ineluttabilità del male. Il nostro pittore affronta da uomo e da artista il problema della Grazia e del Male, ciò che agitava l’esistenza degli uomini intorno al 1600, dopo la Riforma luterana e il Concilio di Trento. Davanti a questo Cristo flagellato i credenti non dovrebbero avere oggi canzoni da intonare o miracoli da invocare, dovrebbero cercare invece solo l'essenziale, una risposta, il senso, forse l'incanto del mistero.

La religiosità caravaggesca era in stretto rapporto con le più schiette correnti religiose cattoliche del suo tempo. Di fronte alla minaccia dell’eresia protestante vi era chi sosteneva la necessità d’una difesa ad oltranza dell’ autorità della Chiesa e del suo apparato politico (erano i Gesuiti) e chi mirava invece all’unità spirituale dei fedeli al di là delle divisioni gerarchiche e di classe, al risveglio della fede, alla prassi impegnata della carità. A questa corrente (che discendeva dall’apostolato a Roma di S. Filippo Neri e che sapeva coniugare pauperismo e ricerca della bellezza) è collegato Caravaggio. Perciò in queste sue appassionate rappresentazioni il quotidiano si mescola al racconto evangelico, alla storia e alla liturgia della Chiesa, in una profonda riflessione sul tempo: il tempo di Cristo è un’attualità perenne che si fa storia nella vita di ogni giorno di ogni cristiano, nell’umanità senza convenzioni della povera gente, degli umili, dei diseredati. Lo stesso tema sarà da lui trattato, nello stesso anno, in modo meraviglioso nelle “Sette Opere di Misericordia”, conservato a Napoli nel Monte della Misericordia, vicino al Duomo.

Un’ultima nota. A Roma, nella chiesa del Gesù, nella Cappella della Passione, nella navata destra, Caravaggio aveva certamente visto e studiato due affreschi, “Cristo bendato e Ecce Homo”, di due autori minori, G. Valeriano e G. Celio, dipinti nel 1597, pochissimi anni prima perciò del quadro che stiamo analizzando: era la riprova della scelta artistica assunta dalla Chiesa post-tridentina. La pittura sacra doveva avere un valore edificante e didattico: si dovevano privilegiare i temi più adatti alla meditazione e alla penitenza come i momenti più drammatici del racconto evangelico della Passione del Cristo.

Lo stile. Il terzo livello dell'analisi è quello che potremmo definire del linguaggio artistico. Di solito questo tipo di indagine ci permette di studiare i legami del pittore con l’ambiente culturale e artistico che lo circonda, coi maestri presso cui ha lavorato e si è formato come tirocinante, con le tradizioni e gli esempi di cui si è nutrito. Un primo riferimento evidente lo si nota subito: Caravaggio qui si è rifatto a un precedente importante, da lui visto a Roma, un quadro dipinto circa 70 anni prima, il “Cristo alla colonna” di Sebastiano del Piombo, quadro che ora è conservato sempre a Roma nella chiesa di S. Pietro in Montorio. Del resto già nella sua “Deposizione” vaticana era emerso l'omaggio ai grandi modelli del classicismo di Raffaello (vedi la “Deposizione”, sempre alla Galleria Borghese) e di Michelangelo (“la statua della Pietà” in S. Pietro).

Nel disegno del corpo di Gesù, dalla spossata e dolente naturalezza, è possibile rintracciare come modello statuario un torso antico del tipo di Ercole: un ripensamento dell’antico e nello stesso tempo una rielaborazione linguistica di tutta la tradizione precedente. L’aguzzino inginocchiato, che prepara un flagello, è la ripresa di un modello statuario ellenistico, ora alla Galleria degli Uffizi a Firenze, e denominato “L’arrotino”. Il volto del manigoldo di sinistra ricorda molto un altro sgherro che sarà dipinto da Caravaggio nel 1609, nella “Salomé con la testa di Giovanni Battista”, oggi alla National Gallery di Londra. Il volto piangente del committente, poi cancellato dal pittore, sviluppa un tema che anni dopo Diego Velasquez riprenderà in un suo “Cristo alla colonna”, conservato sempre alla National Gallery di Londra. Una ventina di anni dopo, nel 1625, Battistello Caracciolo, un seguace napoletano del Caravaggio, dipingerà un “Cristo alla colonna”, ora anch’esso a Capodimonte, molto simile al prototipo del maestro, segno del successo avuto dall’originale e dimostrazione di come temi e modelli si propagassero nel tempo.

Nella pittura italiana anche quando il soggetto rappresentato è tragico o requisito dalla forza del cielo, anche quando la morte e il dolore dilagano, lo splendore dei corpi non si spegne mai. Caravaggio dichiara qui apertamente di volersi confrontare coi grandi maestri dai quali trae spunto ma con l’intenzione di parlare una lingua originale, del tutto nuova, tutta costruita nell’imitazione della natura.

A Roma il nostro autore frequentava circoli culturali, salotti nobiliari, ambienti religiosi e intellettuali nei quali non solo si respirava un’intensa atmosfera di recupero della tradizione ma si rifletteva anche su una seria questione teorica, stimolata anche da alcune conclusioni del Concilio di Trento: può la pittura, proprio in quanto finzione, rappresentare la verità? Già nel medioevo Isidoro di Siviglia nelle sue “Etimologie” poneva in evidenza la capacità pittorica di mettere in scena la verità mediante l’artificio: “fingere” (“fictura”, scriveva Isidoro), infatti, voleva dire proprio rappresentare il vero; tutto il contrario, dunque, di quanto il sostantivo derivato anglosassone “fiction” significa oggi, ovvero rappresentare una finzione. In questa opera Caravaggio riesce a fingere con tale capacità da portare il fedele dentro la dimensione spaziale e temporale della rappresentazione, mostrando un livello di maturazione mai raggiunto prima, per sintesi e capacità scenica. La sua rivoluzionaria pittura mostra di essere il precipitato della cultura sua contemporanea e nello stesso tempo il punto di arrivo di secoli di riflessione sul ruolo e lo statuto dell’arte occidentale.

Caravaggio a Napoli. Il quarto livello di lettura nasce dalla conoscenza dell'esperienza napoletana del nostro autore. Caravaggio è giunto a Napoli nel 1606: è in fuga da Roma, dove -in una lite di strada- ha ucciso un suo rivale. Lo scontro è avvenuto il 28 maggio 1606. L’ammazzato era un Ranuccio Tomassoni da Terni, appartenente a un’influente famiglia di militari del partito filospagnolo, avvicinatasi da poco alla politica del nuovo papa Paolo V Borghese. Caravaggio si allontana da Roma ma non va molto lontano, rifugiandosi nei feudi laziali dei Colonna, disposti a proteggerlo per la parentela coi marchesi di Caravaggio di Lombardia, antichi protettori del nostro pittore; trascorre quattro mesi tra Zagarolo Palestrina e Paliano. A settembre, dopo l’emissione della condanna a morte, doveva essere già a Napoli. I suoi protettori si erano mossi per ottenere un’amnistia, sostenendo che l’omicidio non era stato premeditato ma accidentale. Ma evidentemente le autorità questa volta andavano con passi di piombo, data la gravità del fatto. Napoli poi, per un artista famoso, significava committenze, lavoro assicurato. Era la capitale di un regno, in cui si concentrava la ricchezza attraverso i tributi e i redditi dell’aristocrazia feudale ed era la sede privilegiata dei grandi affari. I Colonna lo aiutano facendogli ottenere contatti e referenze. Il suo nome e la sua fama erano ben noti anche a Napoli. Riceve presto commissioni dagli imprenditori lombardi operanti in città. tra cui A. Fenaroli che gli richiede tre tele per S. Anna dei Lombardi, purtroppo andate perdute nel terremoto del 1805.

Nelle sue opere i popolani non sono, come in tanta pittura italiana della Controriforma, spettatori che pregano, infelici appestati, accattoni e poveracci, plebe verso la quale la pittura rivolge uno sguardo di carità. No! Sono i protagonisti: diventano il Cristo, Matteo chiamato a diventare apostolo, Pietro crocifisso a testa in giù, Tommaso incredulo che affonda il dito nella ferita del Maestro risorto, la Madonna morta, la povera Lucia sepolta di notte in una cava abbandonata (come attratta dalla terra che si prepara ad accoglierla, la terra e non il cielo), Giovanni Battista cui viene in un’alba livida tagliata la testa con un coltello apposito (anche Caravaggio era stato condannato a morte per decapitazione) in un martirio che si prospetta come un omicidio di strada. Uomini e donne travolti dall’infinita oscurità dell’universo. Il nostro pittore si batte per attribuire dignità di cultura “al sapere per esperienza sensibile”, alla verità affermata in base ai fatti e non in base all'autorità. Vuole rapportare i “sacri misteri” alla realtà dolorosa degli eventi comuni di ogni giorno. Il suo integrale egualitarismo naturalistico (diceva Galilei che non c'erano forme e materie più o meno nobili, o cieli più o meno sublimi) urta con la discriminazione gerarchica della società sua contemporanea.

Il contesto storico, culturale e sociale. Infine inseriamo Caravaggio nella realtà partenopea. La Napoli dei primi anni del ‘600, che lo accoglie fuggiasco, è una città enorme e babelica. Conta circa 350mila abitanti; dopo Parigi è la città più popolosa d’Europa. E’ una città in evoluzione veloce e violenta, e questo è un primo set ideale in cui far muovere il pittore. Napoli è di fatto una città militarizzata ed è nei Quartieri spagnoli o nell’ area del porto che allignano la prostituzione e gli altri tipici mondi paralleli a quello delle armate, degli amministratori, degli impiegati del grande impero spagnolo in decadenza. E sono luoghi in cui il disagio sociale e la povertà si tingono di un colore nuovo, quello della violenza urbana, percepita coscientemente da parte delle istituzioni, che tentano di dare risposte al malessere della plebe. Dilagano nella città delinquenza, contrabbando, prostituzione, estorsioni: vi si commettevano “infiniti omicidi et assassinamenti, e non si potea parlare” (Silvana D’Alessio, Masaniello, Salerno editore, 2008). Questo, dunque, è un altro possibile set in cui visualizzare Caravaggio: i quartieri spagnoli col loro carico di ruffiani e di gente di vita, con le risse fra Nazione spagnola e Nazione napoletana, con stranieri che arrivano al porto da tutto il Mediterraneo. E’ da qui che provengono personaggi e clima narrativo delle “Opere di Misericordia”; è qui che possono essere stati visti gli aguzzini di questa “Flagellazione”. Tommaso Campanella nella sua “Città del Sole”, scritta proprio in questi anni, descrive questo fenomeno macroscopico di degradazione e di parassitismo: “In questa città son da trecentomila anime, e non faticano che cinquantamilia, e questi patiscono fatica assai e si distruggono, e l’oziosi si perdono anche per l’ozio, avarizia lascivia ed usura, e molta gente guastano tenendoli in servitù e povertà o fandoli partecipi di lor vizi, talché manca il servizio pubblico e non si può la milizia e l’arti fare, se non con male e con stento”.

E’ una città plebea come poche altre al mondo, con una borghesia che da sempre, tranne casi rari e sparuti, quando può assume le caratteristiche della plebe arricchita; estranea alla modernità ma anche alla più semplice civiltà in quasi tutte le sue manifestazioni eppure, di tanto in tanto, capace di esprimere un pensiero originale altissimo, un’arte veramente creativa, di assumere comportamenti di laica indignazione politica, di eroica ed appassionata testimonianza. L’inurbamento massiccio nella capitale da tutte le regioni interne aveva travolto sempre più nel corso del ‘500 l’autonomia d’espressione e di carattere dei centri alternativi meridionali: Gaeta, Salerno, l’Aquila, i porti pugliesi, persino Messina e Palermo. E questo perché l’inurbamento non era solo di lazzaroni, plebe miserabile che dalla campagna giungeva ad affollare i vicoli stretti della grande città, ma anche ed insieme delle nobili famiglie di provincia ansiose di vivere e di crescere accanto al modello proposto dalla corte, quando non costrette a questo dalla -talvolta feroce- politica antiparticolaristica degli stessi viceré; era insomma inurbamento anche dei beni, delle energie economiche e finanziarie di tutto il regno meridionale. Quando nel ‘700 i primi illuministi napoletani cominceranno a guardare con occhio più critico e distante a questo modello definiranno la capitale come la testa gigantesca di un corpo debole che essa indebolisce sempre più succhiandone gli umori vitali.

Conclusione. In un museo un dipinto, un manufatto, è fisicamente presente, autentico, afferrabile, con la propria storia, col tempo trascorso che gli dona una patina d’eternità. E’ questo che suscita la nostra curiosità, che ci pone domande, che ci attira e ci conduce all’interno della sua storia particolare, in un dialogo con forze ineffabili non limitate dal tempo e dallo spazio. Nell'osservazione e nella lettura di un'opera d'arte si può cessare di essere se stessi, si può dimenticare di appartenere alla propria epoca, alla propria patria, di vivere in un tempo e uno spazio definiti. Si penetra in un altro pensiero o in un altro mondo e si ha paura di uscirne diversi. In effetti ci si può esporre a delle metamorfosi, a delle implosioni psicologiche, a delle crisi religiose, a delle ineffabili emozioni estetiche (la cosiddetta sindrome di Stendhal). Ci si trova confrontati all'utopia, alla solitudine, alla rivolta, al segreto, all'incanto, all'estraneità, al dubbio. Abbiamo il desiderio di continuare a vederla, di ascoltarla ancora, consapevoli che essa ha tutto da insegnarci e non smetterà mai di parlarci. Non è l’immagine televisiva che vuole catturarci e dominarci mediante la quantità, il ritmo e la manipolazione della nostra mente; il quadro, invece, agisce con la sua silenziosa affascinante presenza, ci parla raccontando di altri tempi, non urla messaggi mistificatori. Così esso crea uno spazio di distanza per i nostri occhi, il nostro pensiero, la nostra sensibilità, rendendo possibili sguardi nuovi e più profondi anche su noi stessi. E ci ricorda la risposta della sentinella, nella profezia di Isaia, a chi le domandava quanto sarebbe durata la notte: “Verrà il mattino, ma è ancora notte; se volete domandare, tornate un'altra volta”.